目次

6段変速自転車の後輪タイヤ交換は比較的簡単?

急に乗り心地が!

自転車の後輪タイヤを点検してみると擦り減って中の繊維が少し見えていました。

早めに交換しようと思ってタイヤを購入準備していたのですが、面倒なので騙し騙し乗り続けていたある日のこと、急に乗り心地に異変が生じました!

周期的に「ボコッ、ボコッ…ボコッ、ボコッ…」とお尻に振動が伝わってきます。

当初は路面の凹凸だと思っていたのですが、平らな白線上を走っても振動が伝わってくるので路面状態が原因でないことに気付きました。

自転車から降りて後輪タイヤを確認してみると、内部のチューブがたんこぶのように突出しているではありませんか!?

早めに交換しなかった自分のせいですが「遠出したときに限って何故!」と愚痴を零しながら自宅まで帰るための応急処置を考えました。

これ以上走行するのはまずいと思ったので数キロ先の100均ショップを目指して歩きます。

そこで購入したビニールテープを巻きつけることでパンクすることなく自宅まで辿り着くことができました。

タイヤとチューブの肉厚について

いつもタイヤ交換するときに「パンクしにくいタイヤ/チューブ!」との魅力的な謳い文句に惹かれます。

自転車トラブルのナンバーワンはパンクなので交換する際には少しでもリスクの低い製品にしたいところです。

しかしながら「パンクしにくい」と謳う肉厚タイプにはデメリットも多いことを知りました。

主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット | |

| 肉厚タイプ | ●パンクしにくい ●耐久性がある | ▲価格が高い ▲バルブ根本付近が弱点 ▲空気入れに力を要する ▲重くて乗り心地が硬い ▲空気圧が把握しにくい ▲弱いエアコンプレッサーでは注入できない |

基本的にタイヤとチューブは消耗品なので必ず寿命が来ます。

空気を入れた直後から必ず減ってくるので、空気圧が低い状態のまま乗り続けるとタイヤとチューブの寿命を縮める原因になります。

少しでも長持ちさせるために最も重要なことは空気圧を適正に管理することです。

交換品の選択

以前ママチャリで後輪タイヤの交換をしたのですが、非常に面倒な作業だった記憶が交換するのを先延ばししていた理由です。

【参考記事】自転車の後輪タイヤ(26インチ)を自分で交換

今回は以前の無段変速ママチャリとは異なり、6段変速機付きの後輪タイヤを交換していく手順を紹介します。

交換用のタイヤとチューブは以下のものを用意しました。

少し高価ですが減りが早い後輪タイヤは耐摩耗性に優れた「Panasonic/ハードランナータイヤ」をチョイスしました。

チューブは海外品として安く販売されている「パナレーサー/レギュラーチューブ」を選択。

リムテープについては状態を確認したうえで再利用することにします。

準備したもの

作業する際に準備した工具類は以下のとおりです。

① タイヤレバー

② コンビネーションレンチ(10㎜)

③ コンビネーションレンチ(15㎜) ※要メガネレンチ

④ プライヤー

⑤ ラジオペンチ

⑥ ニッパー

⑦ プラスドライバー

⑧ 手袋、軍手

他に自転車作業用のスタンドがあれば作業は捗ります。

レンチセットは15㎜が含まれていないことが多いのでサイズに注意が必要です。

後輪の取外し

作業を開始する前にギアをトップ(6段)にしておきます。

スタンドがないので自転車を逆さまに置いて作業を行います。

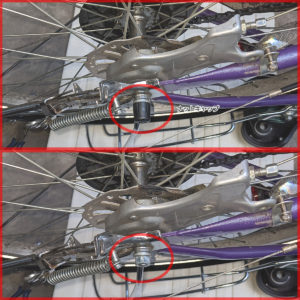

初めに赤丸部分のナットを取り外します。

10㎜レンチでブレーキワイヤー固定ネジを緩めます。

ブレーキユニット固定ボルトをプライヤーとプラスドライバーを使って取り外します。

プライヤーでアルミキャップを取ってブレーキワイヤー固定ネジを抜き取ります。

ナットキャップを取り外します。

15㎜レンチを使ってナットを取り外します。

ナットは固く締められていますので必ずメガネレンチ側を使って下さい。

スタンド側は下記の順番で取り付けられています。

①ナットキャップ

②ナット(15㎜)

③ワッシャー

④荷台ステー

⑤泥除けステー

⑥一本スタンド

変速機側も同様にナットキャップとナットを取り外します。

①ナットキャップ

②ナット(15㎜)

③ワッシャー

④荷台ステー

⑤泥除けステー

⑥ギヤガード

両側の荷台ステー、泥除けステー、一本スタンド、ギヤガードをそれぞれ車軸から取り外した状態にします。

タイヤを掴んで後方(赤矢印)に引いてからギヤ側のチェーンをスプロケットから取り外します。

※手が汚れるうえ怪我する危険もありますので必ず軍手などを着用して作業しましょう。

後輪を取り外す前にスプロケットがチェーンのどの位置にあるのかを確認しておくと、取り付け時に戸惑わずにすみます。

タイヤの取外し

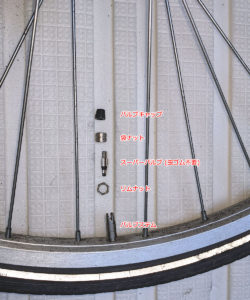

タイヤをホイールから取り外すために「バルブキャップ→袋ナット→スーパーバルブ→リムナット」の順に取り外します。

(※ムシはムシゴム不要のスーパーバルブに取り換えています)

タイヤレバーをホイールリムとタイヤビードの隙間に差し込み、梃子のようにして持ち上げた状態でスポークに引っ掛けておきます。

少し離れた箇所で同様にタイヤレバーを差し込んで持ち上げるようにしてビードを外します。

隙間からタイヤレバーをスライドさせてリムからビードを外していきます。

ビードをすべて外し終えたらバルブステムをホイールから外してチューブをすべて取り出します。

反対側のビードも同じ要領で外してホイールからタイヤを取り外します。

新しいタイヤの取付け

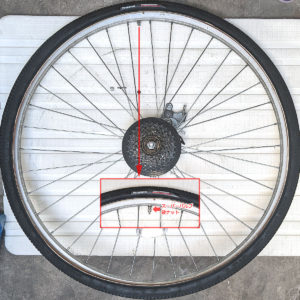

元からあったリムテープの状態を確認したところ、劣化など不具合がなかったのでそのまま使うことにしました。

チューブを選択するにあたりパンクしにくい肉厚チューブにするか迷いましたが、タイヤを耐摩耗タイプにしたので普通のチューブにしました。

一般的なチューブの肉厚は約0.95㎜、パンクしにくいと謳う肉厚タイプは約1.2~2.5㎜あります。

チューブに付属しているバルブは一般的なムシゴムを使用するタイプなので、ムシゴム不要のスーパーバルブに交換しておきます。

タイヤのビードを片側だけホイールリムに嵌め込みます。

タイヤのロゴとバルブの位置を合わせておくと見た目も良いと思います。

バルブ穴にバルブステムを差し込みリムナットを浅い位置で仮付けしておきます。

チューブの捻じれに注意しながらタイヤの中に収めていきます。

タイヤの中にチューブを収めたらビードにチューブが噛んでいないか、大きな捻れがないか一周確認します。

異常がなければスーパーバルブと袋ナットを取り付けます。

チューブの捻じれを解消するために少しだけ空気を入れてタイヤを手で揉みこんでいきます。

隙間から目視してチューブの状態に異常がないか入念に確認します。

空気を抜いてからもう一方のビードをホイールリムに嵌めていきます。

※最後のほうはきつくなるのでタイヤレバーを使用して嵌め込みたくなりますが、チューブを傷付ける恐れがあります。きつい場合は最終嵌め込み位置の遠いところから手のひら全体を使って両側から寄せていく感じで嵌め込んでいくとうまくいくと思います。

空気注入口付近のチューブのよじれを防ぐためにバルブステムを一度押し込みます。

バルブステムがホイールに対して垂直になっていることを確認してリムナットを手で絞めます。

※リムナットはきつく締める必要がないので工具を使わず手で絞めます。

空気を少し入れてからホイールリムとタイヤラインが合っているか左右の外周を確認します。

問題なければ空気を入れます。

適正空気圧はタイヤ側面に「300kpa(3.0kgf/㎠)」のように記載されています。

後輪の取り付け

後輪を取り外した逆の手順で自転車フレームに取り付けます。

チェーンを引っ張って所定の位置に車軸を戻してチェーンをスプロケットのトップに嚙み合わせます。

一本スタンド、ギヤガード、両側の泥除けステー、荷台ステー、ワッシャーの順に取り付けてからナット(15㎜)を仮締めします。

本締めする前に後輪を回転させてタイヤ中心とフレーム中心にズレが生じていないか確認します。

ズレがある場合はタイヤを軽く叩いて位置を修正します。

ブレーキユニットを元あった位置に戻してプラスドライバーで固定します。

ブレーキワイヤー固定ネジにワイヤーを通して引っ張った状態でナットを締めます。

※後から簡単にブレーキ調整が行えるようブレーキラインアジャスターを締めておくと良いでしょう。

ワイヤー先端にアルミキャップを被せてラジオペンチなどでかしめます。

左右ナット(15㎜)を本締めしてナットキャップを被せれば作業は完了です。

作業完了後に下記事項を改めて確認しておきましょう。

- 空気圧

- ブレーキユニット固定ネジ

- ブレーキワイヤー固定ネジ(締めすぎ注意)

- 車軸左右の15㎜ナット

- ブレーキの効き具合

- ギアチェンジ

- 後輪回転時の異音確認

ギアが変速しにくい場合はプラスドライバーを使ってトップ/ローアジャストのネジで調整を行います。

今回6段変速自転車の後輪タイヤ交換を初めて行いました。

無段変速のママチャリよりも変速機付きの後輪タイヤ交換は面倒だと思っていたのですが、思っていたよりも簡単に行うことができました。